Рулевое устройство служит для изменения направления движения судна или удерживать его на заданном курсе. В последнем случае задачей рулевого устройства является противодействие внешним силам, таким как ветер или течение, которые могут привести к отклонению судна от заданного курса.

Рулевые устройства известны с момента возникновения первых плавучих средств. В древности рулевые устройства представляли собой большие распашные весла, укрепленные на корме, на одном борту или на обоих бортах судна. Во времена средневековья их стали заменять шарнирным рулем, который помещался на ахтерштевне в диаметральной плоскости судна. В таком виде он и сохранился до наших дней. Рулевое устройство состоит из руля, баллера, рулевого привода, рулевой передачи, рулевой машины и поста управления (рис. 6.1).

Рулевое устройство должно иметь два привода: главный и вспомогательный.

Главный рулевой привод

- это механизмы, исполнительные приводы перекладки руля, силовые агрегаты рулевого привода, а также вспомогательное оборудование и средства приложения крутящего момента к баллеру (например, румпель или сектор), необходимые для перекладки руля с целью управления судном в нормальных условиях эксплуатации.

Вспомогательный рулевой привод

– это оборудование необходимое для управления судном в случае выхода из строя главного рулевого привода, за исключением румпеля, сектора или других элементов, предназначенных для той же цели.

Главный рулевой привод должен обеспечивать перекладку руля с 350 одного борта на 350 другого борта при максимальной эксплуатационной осадке и скорости переднего хода судна не более чем за 28 секунд.

Вспомогательный рулевой привод должен обеспечивать перекладку руля с 150 одного борта на 150 другого борта не более чем за 60 секунд при максимальной эксплуатационной осадке судна и скорости, равной половине его максимальной эксплуатационной скорости переднего хода.

Управление вспомогательным рулевым приводом должно быть предусмотрено из румпельного отделения. Переход с главного на вспомогательный привод должен выполняться за время, не превышающее 2 минуты.

Руль

– основная часть рулевого устройства. Он располагается в кормовой части и действует только на ходу судна. Основной элемент руля – перо, которое по форме может быть плоским (пластинчатым) или обтекаемым (профилированным).

По положению пера руля относительно оси вращения баллера различают (рис. 6.2):

- обыкновенный руль – плоскость пера руля расположена за осью вращения;

- полубалансирный руль – только большая часть пера руля находится позади оси вращения, за счет чего возникает уменьшенный момент вращения при перекладке руля;

- балансирный руль – перо руля так расположено по обеим сторонам оси вращения, что при перекладке руля не возникают какие-либо значительные моменты.

В зависимости от принципа действия различают пассивные и активные рули. Пассивными называются рулевые устройства, позволяющие производить поворот судна только во время хода, точнее сказать, во время движения воды относительно корпуса судна.

Винторулевой комплекс судов не обеспечивает их необходимую маневренность при движении на малых скоростях. Поэтому на многих судах для улучшения маневренных характеристик используются средства активного управления, которые позволяют создавать силу тяги в направлениях, отличных от направления диаметральной плоскости судна. К ним относятся: активные рули, подруливающие

устройства, поворотные винтовые колонки и раздельные поворотные насадки.

Активный руль

– это руль с установленным на нем вспомогательным винтом, расположенным на задней кромке пера руля (рис. 6.3). В перо руля встроен электродвигатель, приводящий во вращение гребной винт, который для защиты от повреждений помещен в насадку. За счет поворота пера руля вместе с гребным винтом на определенный угол возникает поперечный упор, обусловливающий поворот судна. Активный руль используется на малых скоростях до 5 узлов. При маневрировании на стесненных акваториях активный руль может использоваться в качестве основного движителя, что обеспечивает высокие маневренные качества судна. При больших скоростях винт активного руля отключается, и перекладка руля осуществляется в обычном режиме.

Активный руль

– это руль с установленным на нем вспомогательным винтом, расположенным на задней кромке пера руля (рис. 6.3). В перо руля встроен электродвигатель, приводящий во вращение гребной винт, который для защиты от повреждений помещен в насадку. За счет поворота пера руля вместе с гребным винтом на определенный угол возникает поперечный упор, обусловливающий поворот судна. Активный руль используется на малых скоростях до 5 узлов. При маневрировании на стесненных акваториях активный руль может использоваться в качестве основного движителя, что обеспечивает высокие маневренные качества судна. При больших скоростях винт активного руля отключается, и перекладка руля осуществляется в обычном режиме. Раздельные поворотные насадки

(рис. 6.4). Поворотная насадка – это стальное кольцо, профиль которого представляет элемент крыла. Площадь входного отверстия насадки больше площади выходного. Гребной винт располагается в наиболее узком ее сечении. Поворотная насадка устанавливается на баллере и поворачивается до 40° на каждый борт, заменяя руль. Раздельные поворотные насадки установлены на многих транспортных судах, главным образом речных и смешанного плавания, и обеспечивают их высокие маневренные характеристики.

Раздельные поворотные насадки

(рис. 6.4). Поворотная насадка – это стальное кольцо, профиль которого представляет элемент крыла. Площадь входного отверстия насадки больше площади выходного. Гребной винт располагается в наиболее узком ее сечении. Поворотная насадка устанавливается на баллере и поворачивается до 40° на каждый борт, заменяя руль. Раздельные поворотные насадки установлены на многих транспортных судах, главным образом речных и смешанного плавания, и обеспечивают их высокие маневренные характеристики.

Подруливающие устройства

(рис. 6.5). Необходимость создания эффективных средств управления носовой оконечностью судна привела к оборудованию судов подруливающими устройствами. ПУ создают силу тяги в направлении, перпендикулярном диаметральной плоскости судна независимо от работы главных движителей и рулевого устройства. Подруливающими устройствами оборудовано большое количество судов самого разного назначения. В сочетании с винтом и рулем ПУ обеспечивает высокую маневренность судна, возможность разворота на месте при отсутствии хода, отход или подход к причалу практически лагом.

Подруливающие устройства

(рис. 6.5). Необходимость создания эффективных средств управления носовой оконечностью судна привела к оборудованию судов подруливающими устройствами. ПУ создают силу тяги в направлении, перпендикулярном диаметральной плоскости судна независимо от работы главных движителей и рулевого устройства. Подруливающими устройствами оборудовано большое количество судов самого разного назначения. В сочетании с винтом и рулем ПУ обеспечивает высокую маневренность судна, возможность разворота на месте при отсутствии хода, отход или подход к причалу практически лагом.

В последнее время получила распространение электродвижущаяся система AZIPOD (Azimuthing Electric Propulsion Drive), которая включает в себя дизельгенератор, электромотор и винт (рис. 6.6).

Дизель-генератор, расположенный в машинном отделении судна, вырабатывает электроэнергию, которая по кабельным соединениям передается на электромотор. Элетромотор, обеспечивающий вращение винта, расположен в специальной гондоле. Винт находится на горизонтальной оси, уменьшается количество механических передач. Винторулевая колонка имеет угол разворота до 3600, что значительно повышает управляемость судна.

Достоинства AZIPOD:

– экономия времени и средств при постройке;

– великолепная маневренность;

– уменьшается расход топлива на 10 – 20 %;

– уменьшается вибрация корпуса судна;

– из-за того, что диаметр гребного винта меньше – эффект кавитации снижен;

– отсутствует эффект резонанса гребного винта. Один из примеров использования AZIPOD – танкер двойного действия (рис.6.7), который на открытой воде двигается как обычное судно, а во льдах двигается кормой вперёд как ледокол. Для ледового плавания кормовая часть DAT оснащена ледовым подкреплением для ломки льда и AZIPOD.

Один из примеров использования AZIPOD – танкер двойного действия (рис.6.7), который на открытой воде двигается как обычное судно, а во льдах двигается кормой вперёд как ледокол. Для ледового плавания кормовая часть DAT оснащена ледовым подкреплением для ломки льда и AZIPOD. На рис. 6.8. показана схема расположения приборов и пультов управления: один пульт для управления судном при движении вперед, второй пульт для управления судном при движении кормой вперед и два пульта управления на крыльях мостика.

На рис. 6.8. показана схема расположения приборов и пультов управления: один пульт для управления судном при движении вперед, второй пульт для управления судном при движении кормой вперед и два пульта управления на крыльях мостика.

Рулевое устройство включает рулевую машину с румпельным, секторным, винтовым или гидравлическим приводом и собственно руль, основной и ручной (запасной) привод руля.

К основным требованиям, предъявляемым к рулевым устройствам, относят:

Максимальный угол перекладки руля для морских судов должен

быть равен 35 градусам, а для судов речного флота может достигать 45 градусов;

Длительность перекладки руля с одного борта до другого борта должна быть не более 28 с;

Рулевые машины должны обеспечивать надёжную работу

рулевого устройства в условиях качки судна с креном до 45 градусов, длительного крена —

до 22,5 градусов и дифферента — до 10 градусов.

Дефектоскопия и ремонт . К характерным дефектам рулевого устройства относят:

Изнашивание шеек баллера руля, его изгиб и скручивание;

Изнашивание подшипников, штырей, чечевицы;

Повреждения соединения баллера с пером руля;

Коррозионные и эрозионные разрушения, трещины пера руля;

Нарушение центрирования руля.

Техническое состояние рулевого устройства определяют перед каждым очередным освидетельствованием судна (на плаву или в доке), до и после ремонта судна и при подозрении о появлении неисправности.

Дефектоскопию рулевого устройства проводят в два этапа.

На первом этапе, без каких-либо демонтажных работ, определяют общее техническое состояние рулевого устройства методом внешнего осмотра (со шлюпки и водолазный осмотр): соответствие положения пера руля и указателей (для определения величины скручивания баллера руля); зазоры в подшипниках и высоту от пятки ахтерштевня до пера руля (Н) (проседание руля):

На втором этапе рулевое устройство демонтируют и разбирают.

Демонтаж, разборка. Перед демонтажем руля в кормовой части устанавливают настил, подвешивают тали, готовят стропы, домкраты и необходимый инструмент. Разборка включает следующие операции:

Разбирают ручной привод руля, тормозное устройство и выводят из зацепления зубчатый сектор механического привода;

Снимают с головной части баллера руля зубчатый сектор, румпель;

Разбирают подшипники баллера руля, разъединяют и разобщают баллер с рудерписом;

Поднимают и выводят перо руля из кормового подзора и опускают на палубу дока, судна или на причал;

Опускают застропленный баллер через гельмпортовую трубу на палубу;

Выбивают чечевицу из гнезда пятки ахтерштевня через отверстие, имеющее в ней.

Втулку-подшипник, запрессованную в пятке ахтерштевня, в случае большого изнашивания, разрезают по длине и после смятия её краев выбивают из гнезда.

При разборке рулевого устройства наибольшую сложность представляет демонтаж румпеля с баллера руля. Как правило, румпель напрессован на головную часть баллера в горячем состоянии с натягом. Иногда головку румпеля для снятия разрезают газовым резаком во время разборки и проводят детальную дефектоскопию с последующим ремонтом деталей рулевого устройства.

Изнашивание шеек баллера устраняют проточкой (допустимое уменьшение диаметра шейки баллера — не более 10% номинального значения), либо электронаплавкой с последующей механической обработкой.

Изогнутый баллер правят в горячем состоянии с нагревом до температуры 850-900 С, а после правки его подвергают отжигу и нормализации. Точность правки считается удовлетворительной, если биение баллера в месте изгиба будет находиться в пределах 0,5-1 мм. После правки и нормализации плоскость фланца баллера и шейки протачивают на токарном станке.

При скручивании баллера до 15 градусов заваривают старый шпоночный

паз, выполняют термообработку этого участка для снятия напряжений скручивания,

размечают и фрезеруют новый шпоночный паз в плоскости пера руля.

При изнашивании втулки-подшипника и чечевицы их заменяют. Чечевицу изготавливают из стали с последующей закалкой.

Дефект фланцевого соединения баллера с пером руля устраняют их проворачиванием, шабрением шпоночного паза и установкой новой шпонки.

К наиболее частым повреждениям пера руля относят вмятины и разрывы листов обшивки пера руля. При общем изнашивании обшивки пера руля (более 25% толщины) листы заменяют.

Трещины и коррозионные разрушения сварных швов устраняют разделкой и сваркой. Перед заменой обшивки пера руля из её внутренней полости удаляют варпек (продукт перегонки каменного угля), который представляет собой твёрдую стекловидную массу чёрного цвета. После ремонта во внутреннюю полость пера руля опять заливают варпек в горячем состоянии (при нагревании варпек становится жидким).

До постановки простого руля на место проверяют центрирование отверстий петель ахтерштевня методом натянутой струны. За базу при центровке петель ахтерштевня принимают оси гельмпортового подшипника и подшипника пятки ахтерштевня.

Качество ремонта и монтажа рулевого устройства оценивают по результатам центрирования, величине установочных зазоров в подшипниках, соответствию положений пера руля и указателей.

Критерием общего технического состояния рулевого устройства является время перекладки руля во время ходовых испытаний судна, которое не должно превышать 28 с. Испытания рулевого устройства должны проходить при волнении моря не более 3 баллов, на полном переднем ходу судна при номинальной частоте вращения гребного вала.

Методика контроля рулевого устройства по техническому состоянию.

Методика предусматривает определение общего технического состояния рулевого устройства на основе его наружных осмотров без каких-либо демонтажных работ (осмотр со шлюпки, водолазный осмотр) и контроля следующих параметров:

Уровня виброускорения баллера руля; .

Времени перекладки руля с борта на борт;

Давления жидкости в гидравлических цилиндрах для электрогидравлических рулевых машин;

Силы рабочего тока исполнительного электродвигателя для электрических рулевых машин;

Наличия металлических и абразивных продуктов изнашивания в рабочей жидкости.

По уровню виброускорения баллера руля контролируют состояние зазоров в подшипниках руля.

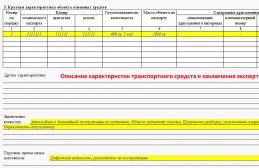

Периодичность контроля параметров рулевого устройства приведены в таблице:

Достижение предельно-допустимого значения хотя бы одним из параметров говорит о необходимости проведения технического обслуживания (ремонта) рулевого устройства.

На основе контроля фактического технического состояния рулевого устройства могут выполняться следующие работы: замена или пополнение смазки в подшипниках, замена подшипников, плунжерных пар; кроме того, решается вопрос о необходимости постановки судна в док для демонтажа баллера из-за увеличенных зазоров в его подшипниках и повреждений пера руля.

Рулевая машина - один из основных вспомогательных механизмов судна, так как она обеспечивает его управляемость и безопасность плавания. В соответствии с условиями плавания рулевая машина поворачивает баллер руля или насадку на заданные углы для удержания судна на курсе или для маневрирования.

Рулевые приводы, передающие усилия непосредственно баллеру руля, выполняются с механическими или гидравлическими передачами, а их двигатели могут быть паровыми и электрическими. В настоящее время паровые рулевые машины на новых судах не устанавливаются.

Рулевые машины с механической передачей от электродвигателя принято называть электрическими, а машины с гидравлическими передачами от электродвигателя - гидравлическими. Современные рулевые машины устанавливают непосредственно у головы баллера в румпельном помещении, а для управления ими применяются электрические или гидравлические телепередачи.

Ко всякому рулевому устройству предъявляются следующие требования:

- надежность и безопасность работы при любых навигационных условиях;

- живучесть;

- обеспечение заданного угла и заданной скорости перекладки руля при максимальной скорости судна;

- возможность быстрого перехода от основного вида управления к вспомогательному;

- возможность управления с нескольких мест;

- удобство управления, наименьшие габаритные размеры и масса;

- простота устройства, ухода и обслуживания;

- экономичность.

Правилами Регистра сформулированы следующие основные требования к рулевому устройству судна.

- Рулевое устройство, или устройство с поворотной насадкой, должно иметь два привода: главный и вспомогательный.

- При действии главного рулевого привода рулевое устройство должно обеспечить маневрирование судна с перекладкой полностью погруженного руля (насадки) с борта на борт при максимальной скорости переднего хода; при этом время перекладки, руля (насадки) с 35° одного борта на 30° другого борта не должно превышать 28 с.

- Вспомогательный рулевой привод должен обеспечивать маневрирование судна с перекладкой полностью погруженного руля (насадки) с борта на борт при скорости переднего хода, равной 1/2 максимальной скорости судна, но не менее 7 уз.; при этом время перекладки руля (насадки) с 15° одного борта на 15° другого борта не должно превышать 60 с.

- Вспомогательного привода не требуется, если главный рулевой привод состоит из двух независимо действующих агрегатов, каждый из которых удовлетворяет требованиям к главному приводу. Двигатели рулевых приводов должны допускать их перегрузку по моменту не менее 1,5 расчетного момента в течение 1 мин.

- Вспомогательный ручной привод должен быть самотормозящим или иметь стопорное устройство. Он должен обеспечить требования к нему при работе не более четырех человек с усилием на рукоятках штурвала не более 160Н на каждого работающего.

- Конструкция приводов должна обеспечивать переход с основного рулевого привода на запасной за время не более 2 мин.

- Рулевое устройство должно иметь тормоз или иное приспособление, обеспечивающее удержание руля в любом положении. На рулевом приводе должна быть шкала для определения действительного положения руля с ценой деления не более 1º.

- Все детали рулевого привода должны быть рассчитаны на усилия, соответствующие моменту (кНм) на баллере не менее

М пр = 1,135 R ен d -4

где d - диаметр головки баллера, см; R eн - верхний предел текучести материала баллера, МПа.

При этом напряжения и деталях привода не должны превышать 0,95 предела текучести материала.

При действии расчетного крутящего момента приведенные напряжения в деталях рулевых приводов не должны превышать 0,4 предела текучести материала.

Рулевая машина обеспечивает поворот руля в соответствии с сигналом с мостика и является составной частью рулевого устройства.

Рулевое устройство состоит из четырех частей:

– системы управления,

– силового агрегата,

– рулевого привода,

Силовой агрегат и рулевой привод образуют собственно рулевую машину.

Система управления или телепередача передает с мостика сигнал на поворот руля и обеспечивает работу силового агрегата и рулевого привода до тех пор, пока не будет достигнут заданный угол поворота руля. Силовой агрегат создает усилие, необходимое для поворота руля на заданный угол. Рулевой привод – это устройство, посредством которого осуществляется движение непосредственно руля.

Рулевое устройство должно удовлетворять следующим требованиям:

– иметь два независимых средства перекладки руля (при наличии двух силовых агрегатов, вспомогательный или резервный силовой агрегат не требуется);

– мощность и вращающий момент агрегата должны быть такими, чтобы перекладка руля с 35 одного борта на 30 другого осуществлялась при максимальной скорости судна за время не превышающее 28 с;

– вспомогательный рулевой привод должен обеспечивать перекладку руля с 15 одного борта на 15 другого не более чем за 60 с при скорости переднего хода, равной половине максимальной, но не менее 7 узлов;

– рулевая машина должна быть защищена от ударных нагрузок;

– должно быть предусмотрено аварийное управление рулевой машиной из румпельного отделения;

– танкеры, имеющие валовую вместимость более 10 000 р.т, должны иметь две независимые системы управления рулевой машиной с мостика.

Рулевые машины могут иметь паровой, электрический и гидравлический привод.

На современных морских судах используются рулевые машины с гидравлическим плунжерным либо лопастным приводом.

5.10.2. Электрогидравлические рулевые машины

Электрогидравлические рулевые машины состоят из следующих основных узлов:

– гидравлического рулевого привода – устройства, поворачивающего баллер руля;

– насосного агрегата (насос и двигатель), обеспечивающего питание гидравлических рулевых приводов рабочей жидкостью;

– органов распределения рабочей жидкости и системы управления насосами и распределением рабочей жидкости;

– системы трубопроводов питания, предохранительных клапанов, компенсаторов; динамических нагрузок, ограничителей мощности и других элементов в зависимости от конструкции рулевой машины.

Гидравлические рулевые приводы – это гидродвигатели, обеспечивающие ограниченные углы поворота исполнительного вала, которым является баллер руля. Наиболее широкое распространение получили плунжерные приводы. В зависимости от значения необходимого вращающего момента применяется двух– либо четырех плунжерный привод. Принципиальная схема такого привода показана на рис. 74.

Рис. 74. Принципиальная схема плунжерного привода:

1– электродвигатель насоса, 2– насос, 3– предохранительный клапан, 4– муфта, 5– румпель, 6– цилиндр, 7– цистерна

Плунжеры движутся в гидравлических цилиндрах, поворачивая румпель шарнирной крестовины, находящейся в развилке плунжеров. Привод обслуживается двумя насосами переменной подачи. Каждый из насосов сообщается трубопроводами со всеми гидравлическими цилиндрами рулевого привода для всасывания и нагнетания масла.

Рядом с цилиндрами находится масляная цистерна, которая снабжена невозвратными клапанами для автоматического пополнения утечек масла из системы. Байпасный клапан объединен с предохранительным клапаном и открывается для перепуска масла в случае сильных ударов волны в перо руля. В этом случае плунжера смещаются, что в свою очередь, вызывает изменение подачи насоса, который нагнетает масло в соответствующий цилиндр, и перо руля возвращается в прежнее положение. Для защиты от поломки рычагов управления при ударной нагрузке используется буферная пружина. При обычных условиях эксплуатации работает один из насосов. Если требуется обеспечить ускоренную перекладку руля, оба насоса могут использоваться одновременно.

На рис. 75 показано устройство 4-х плунжерной электрогидравлической рулевой машины.

Такая машина создает больший вращающий момент и имеет повышенную надежность в случае выхода из строя различных частей установки. Каждый насос может работать на все цилиндры или на два цилиндра правого или левого борта.

Наличие блока клапанов управления, объединяющего предохранительные клапаны, запорные клапаны насосов и цилиндров, байпасные клапаны, повышает живучесть рулевой машины.

При нормальных условиях один насос может обеспечить работу всех цилиндров. В аварийной ситуации могут быть использованы два насоса с ручным управлением для работы двух плунжеров правого борта, двух – левого борта, двух носовых или двух кормовых плунжеров.

Рис. 75. 4-х плунжерная электро-гидравлическая рулевая машина:

1 ,23,25 – насосы переменной подачи, 2,9,19,22 – запорные клапаны цилиндров, 3,10,18,21 – гидравлические цилиндры с плунжерами, 4,8,17,24 – воздушные и манометровые запорные клапаны, 5,7,40,47,48 – масляные трубопроводы цилиндров,6,16,20 – электродвигатели, 11,27 – байпасные клапаны, 12,37 – соединительные звенья, 13,26 – плавающие рычаги, 14 – тяга буферной пружины, 15 – румпель, 28 – маховик местного поста управления, 29,30,31,32,33,34 – невозвратные всасывающие пополнительные клапаны, 35 – приемник телемотора, 36– соединительная тяга насосов, 38,39,49,50,51,52 – запорные клапаны насосов, 41,42,43, 44,45,46,53,54 – масляные трубопроводы между клапанами, 55 – цистерна пополнения масла.

Для того, чтобы система была готова к работе, необходимо заполнить маслом каждый цилиндр рулевого привода, затем установить на место наполнительные пробки и закрыть воздушные краны. Байпасные клапаны при этом должны быть открыты, а цистерна для пополнения заполнена. Воздушные краны на насосах оставляют открытыми до тех пор, пока вытекающее масло содержит пузырьки воздуха. Используя механизм ручного управления, насосы ставят в положение минимальной подачи и проворачивают их вручную, удаляя воздух сначала из одной а затем из другой пар цилиндров. После этого включают электродвигатель насоса и приступают к проверке рулевой машины в действии. При этом еще раз удаляют воздух из цилиндров и насосов через соответствующие краны.

В электрогидравлических рулевых машинах с роторным лопастным приводом рис. 76 лопастной ротор прочно закреплен на баллере.

Рис. 76. Лопастной электро-гидравлический привод:

а – принципиальная схема, б – разрез, 1 – электродвигатель, 2 – насосы, 3 – предохранительный клапан, 4 – корпус, 5 – баллер, 6 – ротор, 7 – масляная полость, 8 – масляная цистерна, 9 – крышка

Ротор может поворачиваться в корпусе, который крепится к судовому набору. Пространство между лопастями ротора и перемычками корпуса образуют полости, объем которых изменяется при повороте ротора. Полости уплотнены специальной набивкой. С обеих сторон поворотных лопастей подведены трубопроводы, каждый из которых имеет кольцевой коллектор. При подаче масла во все полости с левой стороны поворотных лопастей и при всасывании масла из всех полостей с правой стороны обеспечивается поворот ротора по часовой стрелке. Для поворота в противоположном направлении всасывание и нагнетание меняются местами.

Привод обычно имеет три лопасти, благодаря чему обеспечивается перекладка руля на 70 0 .

Перемычки корпуса выполняют функцию стопоров, ограничивающих поворот руля.

Рулевое устройство — совокупность механизмов, агрегатов и узлов, обеспечивающих управление судном. Основными конструктивными элементами любого рулевого устройства являются:

— рабочий орган — перо руля (руль) или поворотная направляющая насадка;

— баллер, соединяющий рабочий орган с рулевым приводом;

— рулевой привод, передающий усилие от рулевой машины к рабочему органу;

— рулевая машина, создающая усилие для поворота рабочего органа;

— привод управления, связывающий рулевую машину с постом управления.

На современных судах устанавливают пустотелые обтекаемые рули, состоящие из горизонтальных ребер и вертикальных диафрагм, покрытых стальной обшивкой (рис. 4). Обшивку крепят к раме электрозаклепками. Внутреннее пространство руля заполняют смолистыми веществами или самовспенивающимся пенополиуретаном ППУ3С.

Рули бывают в зависимости от расположения оси вращения:

1) балансирные (рис. 4, 6), ось вращения проходит через перо руля;

2) небалансирные (рис. 5), ось вращения совпадает с передней кромкой пера;

3) полубалансирные рули.

Момент сопротивления повороту балансирного или полубалансирного руля меньше, чем небалансирного, и соответственно меньше требуемая мощность рулевой машины.

По способу крепления рули разделяют на:

1) Подвесные, которые крепят горизонтальным фланцевым соединением к баллеру и устанавливают только на малых и малых маломерных добывающих судах.

2) простые.

Простой одноопорный балансирный руль (см. рис. 4) штырем упирается в упорный стакан пятки ахтерштевня. Для уменьшения трения цилиндрическая часть штыря имеет бронзовую облицовку, а в пятку ахтерштевня вставлена бронзовая втулка. Соединение руля с баллером — горизонтальное фланцевое на шести болтах или конусное. При конусном соединении коническая концевая часть баллера вставляется в конусное отверстие верхней торцевой диафрагмы руля и плотно затягивается гайкой, доступ к которой обеспечивается через крышку, поставленную на винтах, входящих в обшивку руля. Изогнутый баллер дает возможность раздельного демонтажа руля и баллера (при их взаимном развороте).

Простой двухопорный небалансирный руль (рис. 5) сверху закрыт листовой диафрагмой и литой головкой, имеющей фланец для соединения руля с баллером и петлю под верхнюю штыревую опору. В петлю рудерпоста вставляют бакаутовые, бронзовые или другие втулки.

Недостаточная жесткость нижней опоры балансирных рулей часто становится причиной вибрации кормы судна и руля. Этот недостаток отсутствует у балансирного руля со съемным рудерпостом (рис. 6). В перо такого руля вмонтирована труба, через которую проходит съемный рудерпост. Нижний конец рудерпоста закрепляют конусом в пятке ахтерштевня, а верхний крепят фланцем к ахтерштевню. Внутри трубы устанавливают подшипники. Рудерпост в местах прохождения через подшипники имеет бронзовую облицовку. Крепление руля к баллеру — фланцевое.

В пере активного руля (рис. 7) помещен вспомогательный гребной винт. При перекладке руля направление упора вспомогательного винта изменяется и возникает дополнительный момент, поворачивающий судно.

Направление вращения вспомогательного винта противоположно направлению вращения основного. Электродвигатель размещается в пере руля или в румпельном отделении. В последнем случае электродвигатель непосредственно соединен с вертикальным валом, передающим вращение редуктору движителя. Винт активного руля может обеспечить судну ско-рость до 5 уз.

На многих судах промыслового флота вместо руля устанавливают поворотную направляющую насадку (рис. 8), которая создает такую же, как и руль, боковую силу при меньших углах перекладки. Причем момент на бал-лере насадки примерно в два раза меньше момента на баллере руля. Для обеспечения устойчивого положения насадки при перекладках и увеличения ее рулевого действия к хвостовой части насадки в плоскости оси баллера крепят стабилизатор. Конструкция и крепление насадки аналогичны конструкции и креплению балансирного руля.

Рис.4 Рабочие органы рулевых устройств: руль одноопорный балансирный.

1 - баллер; 2 - фланец; 3 - обшивка пера руля; 4 - наделка-обтекатель; 5 - вертикальная диафрагма; 6 - горизонтальное ребро; 7 - пятка ахтерштевня; 8 - гайка; 9 - шайба; 10 - рулевой штырь; 11 - бронзовая облицовка штыря; 12 - бронзовая втулка (подшипник); 13 - упорный стакан; 14 - канал для демонтажа упорного стакана.

Рис.5. Рабочие органы рулевых устройств: руль двухопорный небалансирный.

1 - баллер; 2 - фланец; 3 - обшивка пера руля; 7 - пятка ахтерштевня; 8 - гайка; 9 - шайба; 10 - рулевой штырь; 11 - бронзовая облицовка штыря; 12 - бронзовая втулка (подшипник); 15 - гельмпортовая труба; 17 - рудерпост; 18 - бакаут.

Рис.6 Руль балансирный со съемным рудерпостом.

1 - баллер; 3 - обшивка пера руля; 7 - пятка ахтерштевня; 11 - бронзовая облицовка штыря; 12 - бронзовая втулка (подшипник); 15 - гельмпортовая труба; 19 - фланец рудерпоста; 20 — съемный рудерпост; 21 — вертикальная труба.

Рис. 7 Активный руль.

3 - обшивка пера руля; 4 - наделка-обтекатель; 23 - редуктор с обтекателем; 24 - стабилизатор;

Баллер — изогнутый или прямой стальной цилиндрический брус, выведенный через гельмпортовую трубу в румпельное отделение. Соединение гельмпортовой трубы с наружной обшивкой и настилом палубы — водонепроницаемое. В верхней части трубы устанавливают уплотнительный сальник и подшипники баллера, которые могут быть опорными и упорными.

Рулевое устройство должно иметь приводы: главный и вспомогатель-ный, а при их расположении ниже грузовой ватерлинии дополнительный аварийный, размещенный выше палубы переборок. Вместо вспомогательного привода допускается установка сдвоенного главного, состоящего из двух автономных агрегатов. Все приводы должны действовать независимо друг от друга, но, как исключение, допускается наличие у них некоторых общих деталей. Главный привод должен работать от источников энергии, вспомогательный может быть ручным.

Конструкция привода руля зависит от типа рулевой машины. На судах промыслового флота устанавливают электрические и электрогидравлические рулевые машины. Первые выполняют в виде электродвигателя постоянного тока, вторые — в виде комплекса электродвигатель — насос в сочетании с плунжерным, лопастным или винтовым гидравлическим приводом. Ручные рулевые машины в сочетании с штуртросовым, валиковым или гидравлическим рулевым приводом встречаются только на малых и маломерных добывающих судах.

Дистанционное управление рулевой машиной из рулевой рубки обеспечивают телединамические передачи, называемые рулевыми телепередача-ми или рулевыми телемоторами. На современных промысловых судах нашли применение гидравлические и электрические рулевые телепередачи. Часто они дублируются или комбинируются в электрогидравлические.

Электрическая телепередача состоит из специального контроллера, расположенного в рулевой тумбе и связанного электрической системой с пусковым устройством рулевой машины. Управление контроллером осу-ществляется с помощью штурвала, рукоятки или кнопки.

Гидравлическая телепередача состоит из ручного насоса, приводимого в работу штурвалом, и системы трубок, связывающих насос с пусковым устройством рулевой машины. Рабочей жидкостью системы служат незамерзающая смесь воды с глицерином или минеральное масло.

Управление главным и вспомогательным рулевыми приводами независимо и производится с ходового мостика, а также из румпельного отделения. Время перехода с главного на вспомогательный привод не должно превышать 2 мин. При наличии постов управления главным рулевым приводом в рулевой и промысловой рубках выход из строя системы управления с одного поста не должен препятствовать управлению с другого поста.

Угол перекладки руля определяют по установленному у каждого поста управления аксиометру. Кроме того, на секторе рулевого привода или других деталях, жестко связанных с баллером, наносят шкалу для определения действительного положения руля. Автоматическую согласованность между скоростью, направлением вращения и положением штурвала и скоростью, стороной и углом перекладки руля обеспечивает сервомотор.

Тормоз (стопор) руля предназначен для удержания руля при аварийном ремонте или при переходе с одного привода на другой. Наиболее часто применяют ленточный стопор, зажимающий непосредственно баллер руля. Секторные приводы имеют колодочные стопоры, в которых тормозная колодка прижимается к специальной дуге на секторе. В гидравлических приводах роль стопора выполняют клапаны, перекрывающие доступ рабочей жидкости к приводам.

Удержание судна на заданном курсе при благоприятных погодных условиях без участия рулевого обеспечивает авторулевой, принцип работы кото-рого основан на применении гирокомпаса или магнитного компаса. Органы обычного управления связаны с авторулевым. Когда судно ложится на заданный курс, руль по аксиометру устанавливают в нулевое положение и включают авторулевой. Если под действием ветра, волнения или течения судно отклоняется от заданного курса, электродвигатель системы, получив импульс от датчика компаса, обеспечивает возвращение судна на заданный курс. При изменении курса или маневрировании авторулевой отключают и переходят на обычное рулевое управление.

Общие требования Регистра к рулевому устройству следующие:

— Каждое судно, за исключением судовых барж, должно иметь надежное устройство, обеспечивающее его поворотливость и устойчивость на курсе: рулевое устройство, устройство с поворотной насадкой и другие;

— С учетом назначения и особенной эксплуатации судна допускается использование указанных устройств совместно со средствами активного управления судном (САУС).

— Время перекладки полностью погруженного руля или поворотной насадки главным приводом (при наибольшей скорости переднего хода) с 35° одного борта на 30° другого не должно превышать 28 с, вспомогательным (при скорости, равной половине наибольшей скорости переднего хода или 7 узлов, в зависимости от того, какое значение больше) с 15° одного борта на 15° другого — 60 с, аварийным (при скорости не менее 4 узлов) не ограничивается.

В Регистре Части III Главы 2 изложены требования, предъявляемые ко всем элементам рулевого устройства, даны формулы для расчета эффектив-ности и рулей и поворотных насадок.