Водоизмещающие катера часто автоматически определяются как катера для дальних плаваний. Популярные в Питере катера, созданные на базе новоладожских малых сетеподъемников, имеют длину более 10 м, водоизмещение - более 6-7 т и значительную осадку. Экономичная скорость таких катеров не превышает 12 км/ч при расходе топлива 35-50 л/100 км, что обеспечивает дальность плавания до 1000-1500 км. Их максимальная скорость - не более 14 км/ч, при ко¬торой расход топлива уже превышает 100 л/100 км.

Обводы и конструкции сетеподъемников выбраны таким образом, чтобы иметь неплохую мореходность в сочетании с плавной качкой; особенно хорошо они идут против волны. Однако, если профессионалам, например рыбакам, плавная качка облегчает работу, то в семейном экипаже обязательно найдутся укачиваемые люди, которые плавную, более низкочастотную качку воспринимают значительно хуже, чем резкую и порывистую. По наблюдениям авторов, большинство владельцев таких катеров, хотя и уверены в их мореходности, но предпочитают совершать на них дальние плавания по рекам, а не по крупным озерам. Это объяснимо: дело в том, что, несмотря на повышенную мореходность таких катеров, амплитуда их качки при высоте волны более 1 м практически такая же, как и у более легких катеров. По мнению авторов, продолжительность «морского» плавания для обычного семейного экипажа даже при среднем волнении, когда еще никого не укачивает, не должна превышать двух-трех часов. Понятно, что для тихоходного водоизмещающего катера с учетом ожидания погоды переход крупного озера в более или менее комфортабельных условиях может растянуться на неделю. В это же время скоростной, хотя и менее мореходный, катер может воспользоваться коротким затишьем, чтобы успеть проскочить озеро. А вот тихоходное судно в озерном плавании не сможет воспользоваться «гонкой за лидером», чтобы двигаться позади крупного судна (лучше пассажирского) в условиях значительно меньшей качки. Поэтому владельцы таких катеров избегают лишний раз выходить в озеро. Таким образом, их повышенная мореходность в большинстве случаев оказывается невостребованной, а повышенные осадка и водоизмещение ограничивают районы плавания. К другой разновидности водоизмещающих катеров можно отнести катера, созданные на базе спасательных шлюпок. Основное требование, предъявляемое к спасательной шлюпке, - обеспечить безопасность как можно большему количеству людей при минимальных размерах - кардинально отличается от требований к туристскому водоизмещающему катеру. При перестройке спасательной шлюпки в туристский катер водоизмещение последнего оказывается в 3 раза меньше, чем расчетное водоизмещение шлюпки. Малая осадка в сочетании с малокилеватым днищем большой ширины приводит к появлению значительных ударных нагрузок при плавании на волнении (слеминг). Вследствие очень тупых носовых обводов (особенно у пластмассовых шлюпок) при взаимодействии с крутой озерной волной катер практически останавливается. Отсутствие транцевой кормы приводит к тому, что уже на малой скорости он приобретает значительный дифферент на корму, что приводит не только к ограничению скорости, но и к усилению слеминга. Как ни странно, наиболее удачные туристские катера были созданы на базе старых шлюпок, обливка которых выполнена из досок. вырезанных из бакфанеры; имели достаточно острые носовые обводы.

Д.А. Курбатов

Журнал КиЯ №18 1969г

В наш век скорость - непременный спутник и символ прогресса. Естественно, что повысить скорость своего судна хотя бы на два-три километра в час стремятся уже не только спортсмены-гонщики, но и большинство владельцев лодок и катеров, которым, казалось бы, можно было и не торопиться. Для многих это становится своеобразным хобби, чуть ли не целью жизни. У нас в Ленинграде, например, есть чудак, который каждый год строит новый катер только потому, что предыдущий кажется ему слишком тихоходным.

Сам он уже дважды попадал в больницу с переломанными ребрами и - тем не менее - этой зимой всю его семью опять можно было застать за полировкой деталей водомета для очередного скоростного катера.

Понятно, что на таком общем фоне тихоходные водоизмещающие лодки многим кажутся чем-то устаревшим, явно не заслуживающим внимания. Но давайте посмотрим, много ли проигрывает владелец такой «неторопливой» лодки? Если он выходит не для того, чтобы промчаться по реке со скоростью автомобиля, а полюбоваться красотой речных берегов, синевой неба, послушать плеск волн о борта лодки, - то оказывается в явном выигрыше. Не нужно постоянно смотреть вперед, так как замеченный объект приблизится не скоро. Если в лодке есть гости, хозяин сможет уделить им несравненно больше внимания. Когда на реке гуляют волны с белыми барашками, прогулка на быстроходном катере будет напоминать скачку на диком мустанге. А вот при той же погоде выход на хорошей водоизмещающей лодке оставит впечатление настоящего морского плавания на большом корабле, настолько плавна и приятна качка.

Отправляясь в дальнее путешествие, любитель скоростей долго перебирает снаряжение, отказываясь от многих необходимых, но тяжелых вещей. Ведь нагрузка в 300 кг приводит к снижению скорости такой легкой лодки, как «Казанка», почти вдвое. А вот для водоизмещающей лодки лишняя сотня-другая килограммов значения не имеет, следовательно, путешествие на неторопливой лодке будет гораздо более комфортабельным. Не приходится уже и говорить о том, что на ней проще оборудовать каюту, что достать доски для постройки тяжелой лодки гораздо легче, чем фанеру или дюраль для глиссирующего катера.

Привлекательной стороной плавания с небольшой скоростью является и экономичность. Ведь для достижения высокой скорости требуется более мощный и дорогой двигатель, расходующий больше топлива!

Все эти доводы отнюдь не значат, что мы призываем всех отказаться от скорости и мощных моторов, иными словами-хотим остановить прогресс. Даже напротив: речь пойдет о борьбе за скорость, о выборе таких форм корпуса водоизмещающих лодок, которые обеспечивали бы им максимальную скорость при минимальной мощности двигателя.

Нередки случаи, когда на катер, обводы которого рассчитаны на глиссирование, вместо 40-сильного ставят 6-сильный двигатель, а потом удивляются, почему красивое, современных очертаний судно уступает по скорости какой-то «великовражке». И наоборот, снабдив старую гребную спасательную шлюпку мощным автомобильным мотором, ее владелец никак не может заставить судно преодолеть роковой рубеж в 20 км/час. В обоих случаях оказываются бесплодными попытки подобрать лучший гребной винт и изменить центровку судна, потому что все дело в обводах корпуса.

Каждое судно проектируется на определенную скорость. Чтобы убедиться в этом, придется рассматривать... волны, которые создает любое судно при движении.

Конечно, все замечали волны, которые расходятся в стороны от носа и кормы идущего судна и с силой накатываются на берега; хорошо видны (особенно, если на борта нанесена прямая ватерлиния) и поперечные волны, идущие вдоль судна. И расходящиеся, и поперечные волны появляются вследствие изменения давления воды у корпуса во время его движения. Носом судно как бы раздвигает, вытесняет воду, - здесь образуется зона повышенного давления, и вода вспучивается над поверхностью в виде гребня волны. В корме за корпусом, раздвинувшим воду, возникает разрежение и образуется впадина (или подошва) кормовой волны. Чем большую скорость будет развивать судно, тем выше и длиннее образуемые его корпусом волны, т. е. тем большую массу воды придется судну вовлекать в движение, расходуя на это все большую энергию двигателя.

Катер „Баклан", построенный волгоградцем Ю. И. Бирюковым

.

Длина 7,2 м; ширина 2,2 м; высота борта 0,9 м; двигатель „Л-12" (мощностью 12 л. с); скорость 15 км/час.

При движении судна кормовая его часть, естественно, идет уже не по спокойной воде, а встречается с каждой носовой поперечной волной. Как встретятся эти носовая и кормовая волны - гребень с подошвой или подошва с подошвой - зависит, очевидно, и от длины судна, и от его скорости. Если к корме подходит гребень носовой волны, то он уменьшает впадину кормовой, и наоборот, при наложении впадины носовой волны на кормовую, за кормой получается волна суммарной высоты.

Судостроители объединили обе зависимости волнообразования - от скорости и длины судна - в одну и стали характеризовать скорость судна безразмерной величиной - числом Фруда:

или относительной скоростью: vs, где v - скорость судна в м/сек или vs - в узлах; L - длина по ватерлинии, м; g = 9,81 м/сек2 - ускорение силы тяжести.

Для того чтобы наглядно представить соотношения скорости, длины судна и числа Фруда, приводим простой график. Сразу оговоримся, что речь дальше пойдет о лодках длиной 3-10 м и их скоростях, не превышающих Fr = 0,8, т. е. в пределах 7-30 км/час.

Число Фруда характеризует расположение системы волн, поднимаемых судном, относительно его корпуса. Например, при Fr=0,31 на длине корпуса судна, независимо от его размеров, всегда будут располагаться два гребня, а впадина носовой волны совпадет со впадиной кормовой. А отсюда следует важный закон- в судостроении он называется законом подобия, основываясь на котором, можно сравнивать по обводам (и выбирать из них лучшие) суда любой длины, плавающие с одинаковым числом Фруда.

Кстати, при одинаковом Fr и близких обводах на создание волн затрачивается одна и та же удельная мощность (мощность в л. с. на тонну водоизмещения),

В нашем случае (Fr = 0,31) на образование волн затрачивается около половины полезной мощности двигателя (другая половина идет на преодоление трения корпуса о воду).

Нетрудно сообразить, каким условиям должны отвечать обводы лодок и катеров для этой скорости Fr = 0,31. Очевидно, нос и корма должны быть достаточно острыми, чтобы не вызвать волну повышенной высоты. Глубоко погруженный транец, такой, например, как у «Казанки», здесь не пригоден, так как чем полнее корма, тем глубже будет впадина кормовой волны, тем большая потребуется мощность двигателя. Лучшие результаты дают плавные, заостренные в корме по ватерлиниям обводы с выходящими из воды и достаточно круто поднимающимися вверх линиями батоксов. Применяются вельботная, крейсерская- как у каноэ, и транцевая формы кормы, причем в последнем случае днище у транца имеет значительную килеватость, а сам транец обычно в воду не погружен.

Характерные обводы имеет, например, мореходный рыболовный бот. Транец едва входит в воду; ватерлинии примерно симметричны относительно миделя. Благодаря подъему батоксов к транцу в корме создается интенсивный поток воды вверх, как бы компенсирующий увеличенную впадину волны. Шпангоуты у транца имеют большую килеватость. Важна также и минимальная площадь подводной (смоченной) поверхности корпуса, от чего зависит вторая половина потребной мощности, расходуемая на трение.

В качестве других примеров хороших обводов для рассматриваемых скоростей (Fr = 0,27 / 0,35) можно назвать катера «Помор» (описан в 14 номере 1968 г,), «Эврика» и катер Соломбальской верфи (см. стр. 16 и 17). Примерно такие же кормовые обводы имеют гребные и парусные шлюпки, например, военно-морские ялы.

Для рассматриваемого диапазона скорости характерна сравнительно небольшая потребная удельная мощность двигателя - примерно 1 / 1,5 л. с. на каждую тонну водоизмещения судна; при этом скорость при увеличении нагрузки лодки практически не изменяется. Очевидно, рассматриваемая скорость для катеров является минимальной и получить ее можно с самым слабым моторчиком в 2-3 .л. с. даже на тяжелом судне.

При дальнейшем повышении относительной скорости, λ - длина поперечных волн - постоянно увеличивается и при Fr=0,40 становится равной длине корпуса лодки, т. е. лодка при таком λ идет на двух соседних гребнях поперечных волн. Соответственно возрастает и мощность, затрачиваемая на создание волны (или волновое сопротивление); теперь она составляет уже не половину, а около 70-80% всей буксировочной мощности.

Лодка немного погружается и получает легкий дифферент на корму, так как в корме гребень носовой волны в известной мере гасится подошвой кормовой волны. Чтобы эффект этого благоприятного наложения волн был больше, рекомендуется даже несколько приполнить обводы в оконечностях.

Соответствующая описанной картине абсолютная скорость для наших катеров длиной 4 м будет 9 км/час, длиной 10 м-14 км/час. Еще. небольшое увеличение скорости - всего на 3-4 км/час - и картина волнообразования резко изменится. Носовая волна становится длиннее лодки, лодка как бы начинает взбираться на. гребень этой волны, высоко задрав нос. Вот тут-то конструктор и должен помочь судну преодолеть эту «гору» - хотя бы немного сдвинуть носовой гребень в корму за счет большего заострения носовых обводов, а главное - не допустить слишком большого погружения кормы.

Напомним, что чрезмерный дифферент на корму нарушает плавное обтекание корпуса, снижает эффективность работы гребного винта. С подобными явлениями хорошо знакомы владельцы деревянных лодок, снабженных слишком мощными двигателями. Хорошо известна и основная причина этого - недостаточные плавучесть и опорная поверхность узкой кормы. Каких только приспособлений не навешивают владельцы на свои лодки, чтобы избавиться от дифферента! Здесь и бортовые наделки, и подпорные клинья, и транцевые плиты, и подводные крылья. Но в большинстве случаев все эти приспособления из-за малой скорости хода оказываются недостаточно эффективными и непрактичными в эксплуатации. Только правильно подобранные обводы корпуса помогают лодке перевалить через гребень и достичь большей скорости.

В качестве примеров приводим эскизы обводов двух катеров, скорость которых непосредственно примыкает к рассматриваемой зоне. Десятиметровый стальной катер рассчитан на скорость 16 км/час, что соответствует числу Fr = 0,46. Характерно, что широкий транец лишь касается ватерлинии, а батоксы в корме имеют меньший подъем, чем у ранее рассмотренного катера. Это обеспечивает хорошие ходовые качества и на более низких скоростях, при неполном числе оборотов двигателя или при большой нагрузке.

Следует обратить внимание и на форму ватерлинии катера - она сильно заострена в носу, а наиболее широкое место сдвинуто в корму от миделя. Это снижает высоту носовой волны и несколько смещает в корму объем подводной части, что, в конечном счете, препятствует кормовому дифференту катера.

Носовая часть палубы имеет большую площадь, а носовые шпангоуты расширяются кверху лостепенно, благодаря чему катер хорошо режет волну, не зарываясь, однако, глубоко в воду и не теряя скорости. Слом по линии борта между корпусом и баком (носовой надстройкой) способствует отбрасыванию брызг в стороны. Для второго катера, рассчитанного на скорости до Fr=0,80, характерна широкая плоская корма с погруженным в воду транцем. Осадка транцем равна примерно четверти наибольшей осадки корпуса - подводный объем, таким образом, смещен в корму еще больше, чем в предыдущем случае (соответственно перемещается и гребень носовой поперечной волны). Линии батоксов в корме более пологие, поэтому на днище возникает уже достаточной величины гидродинамическая подъемная сила, выравнивающая катер. Если посмотреть за корму такого катера на ходу, можно увидеть, как две струи воды, срывающиеся с бортов у транца, смыкаются далеко за кормой как бы увеличивая длину корпуса.

Катер со слишком узким транцем или с большой килеватостью днища в корме буквально проваливается кормой в воду; за его транцем образуются завихрения, поглощающие энергию двигателя. Дифферент на корму при вельботной или крейсерской корме может составить 5-7 ; подобные катера достигают скорости Fr=0,5 / 0,6 только за счет установки слишком мощного двигателя.

При правильных обводах корпуса и скоростях Fr = 0,5 / 0,7 на волнообразование тратится уже 85-90% мощности двигателя, которая обычно составляет 15-20 л. с. на каждую тонну водоизмещения. Судно становится чувствительным к увеличению нагрузки и изменению положения центра тяжести.

При дальнейшем увеличении скорости до Fr=0,8 / 0,9 гребень носовой волны перемещается в кормовую часть катера. Если днище здесь достаточно плоское с пологими, почти горизонтальными линиями батоксов, то благодаря действующей на него гидродинамической подъемной силе катер будет всплывать, рост волны приостановится, и судно пойдет в близком к глиссированию режиме. Но, помимо обводов днища, все более существенную роль начинает играть нагрузка катера. Если полный вес превышает 35 кг на каждую лошадиную силу мощности двигателя, перехода в глиссирование может и не наступить. Однако на этой скорости мы бы и хотели закончить разговор о неторопливых лодках, ибо при дальнейшем выжимании скорости они лишаются большинства преимуществ, о которых говорилось вначале.

Приведем эскиз обводов катера, который пригоден для самого широкого диапазона скоростей - от Fr = 0,4 до Fr=1,2. Характерны малая осадка, в корме - большая ширина ватерлиний, плавные (почти параллельные ватерлинии) батоксы. Транец погружен в воду немного, поэтому для движения на нижнем пределе скорости требуется незначительная мощность. Для достижения максимальной скорости, естественно, нужно поставить гораздо более мощный двигатель (разумеется, если катер не слишком тяжелый).

Выше речь шла об обводах, рекомендуемых для каждого диапазона скоростей. Какую же мощность двигателя нужно предусмотреть для достижения той или иной заданной скорости при условии, что обводы корпуса выполнены оптимальными? Достаточно точный ответ можно получить из таблицы (табл. 1), составленной по данным большого числа построенных катеров. По этой таблице особенно хорошо видно, как сильно влияет на потребную мощность длина лодки. Например, для скорости 15 км/час катеру длиной по ватерлинии 6 м и водоизмещением 2,0 т требуется двигатель в 22 л. с. Катер того же водоизмещения и с тем же двигателем, но длиной 9,2 м, пойдет на 4 км/час быстрее (или при сохранении той же скорости 15 км/час может принять дополнительно 1,5 т полезного груза). Такое значение длины должно быть для нас уже понятно - ведь с ее увеличением при данной скорости понижается число Фруда, уменьшаются потери на волнообразование. Не случайно поэтому катера с маломощными двигателями строят максимально возможной длины, чаще всего 6-10 м.

В табл. 2 представлены основные данные некоторых водоизмещающих лодок и катеров, описания которых были опубликованы в сборнике «Катера и яхты». Из характерных соотношений размерений следует отметить относительную длину L WL: D 1/3 = 5 / 6; отношения.L WL: B = 3,2 / 4,5 и B: T = 3,5 / 5,5 Эти параметры наиболее существенно влияют на ходовые качества и остойчивость лодок.

В заключение несколько слое о двигателях и гребных винтах для тихоходных лодок. Следует предпочесть малооборотные двигатели или применять редукторы. При скоростях 11-15 км/час наиболее эффективны гребные винты с числом оборотов 700-1000 об/мин; при скоростях 15-20 км/час - 1200- 1500 об/мин. По этой причине подвесные моторы на водоизмещающих лодках работают с низким коэффициентом полезного действия, особенно если применяется серийный гребной винт с большим шаговым отношением (около I).

В наш век скорость - непременный спутник и символ прогресса. Естественно, что повысить скорость своего судна хотя бы на два-три километра в час стремятся уже не только спортсмены-гонщики, но и большинство владельцев лодок и катеров, которым, казалось бы, можно было и не торопиться. Для многих это становится своеобразным хобби, чуть ли не целью жизни. У нас в Ленинграде, например, есть чудак, который каждый год строит новый катер только потому, что предыдущий кажется ему слишком тихоходным.

Сам он уже дважды попадал в больницу с переломанными ребрами и - тем не менее - этой зимой всю его семью опять можно было застать за полировкой деталей водомета для очередного скоростного катера.

Понятно, что на таком общем фоне тихоходные водоизмещающие лодки многим кажутся чем-то устаревшим, явно не заслуживающим внимания. Но давайте посмотрим, много ли проигрывает владелец такой «неторопливой» лодки? Если он выходит не для того, чтобы промчаться по реке со скоростью автомобиля, а полюбоваться красотой речных берегов, синевой неба, послушать плеск волн о борта лодки, - то оказывается в явном выигрыше. Не нужно постоянно смотреть вперед, так как замеченный объект приблизится не скоро. Если в лодке есть гости, хозяин сможет уделить им несравненно больше внимания. Когда на реке гуляют волны с белыми барашками, прогулка на быстроходном катере будет напоминать скачку на диком мустанге. А вот при той же погоде выход на хорошей водоизмещающей лодке оставит впечатление настоящего морского плавания на большом корабле, настолько плавна и приятна качка.

Отправляясь в дальнее путешествие, любитель скоростей долго перебирает снаряжение, отказываясь от многих необходимых, но тяжелых вещей. Ведь нагрузка в 300 кг приводит к снижению скорости такой легкой лодки, как «Казанка», почти вдвое. А вот для водоизмещающей лодки лишняя сотня-другая килограммов значения не имеет, следовательно, путешествие на неторопливой лодке будет гораздо более комфортабельным. Не приходится уже и говорить о том, что на ней проще оборудовать каюту, что достать доски для постройки тяжелой лодки гораздо легче, чем фанеру или дюраль для глиссирующего катера.

Привлекательной стороной плавания с небольшой скоростью является и экономичность. Ведь для достижения высокой скорости требуется более мощный и дорогой двигатель, расходующий больше топлива!

Все эти доводы отнюдь не значат, что мы призываем всех отказаться от скорости и мощных моторов, иными словами - хотим остановить прогресс. Даже напротив: речь пойдет о борьбе за скорость, о выборе таких форм корпуса водоизмещающих лодок, которые обеспечивали бы им максимальную скорость при минимальной мощности двигателя.

Нередки случаи, когда на катер, обводы которого рассчитаны на глиссирование, вместо 40-сильного ставят 6-сильный двигатель, а потом удивляются, почему красивое, современных очертаний судно уступает по скорости какой-то «великовражке». И наоборот, снабдив старую гребную спасательную шлюпку мощным автомобильным мотором, ее владелец никак не может заставить судно преодолеть роковой рубеж в 20 км/час. В обоих случаях оказываются бесплодными попытки подобрать лучший гребной винт и изменить центровку судна, потому что все дело в обводах корпуса.

Каждое судно проектируется на определенную скорость. Чтобы убедиться в этом, придется рассматривать... волны, которые создает любое судно при движении.

Конечно, все замечали волны, которые расходятся в стороны от носа и кормы идущего судна и с силой накатываются на берега; хорошо видны (особенно, если на борта нанесена прямая ватерлиния) и поперечные волны, идущие вдоль судна. И расходящиеся, и поперечные волны появляются вследствие изменения давления воды у корпуса во время его движения. Носом судно как бы раздвигает, вытесняет воду, - здесь образуется зона повышенного давления, и вода вспучивается над поверхностью в виде гребня волны. В корме за корпусом, раздвинувшим воду, возникает разрежение и образуется впадина (или подошва) кормовой волны. Чем большую скорость будет развивать судно, тем выше и длиннее образуемые его корпусом волны, т. е. тем большую массу воды придется судну вовлекать в движение, расходуя на это все большую энергию двигателя.

При движении судна кормовая его часть, естественно, идет уже не по спокойной воде, а встречается с каждой носовой поперечной волной. Как встретятся эти носовая и кормовая волны - гребень с подошвой или подошва с подошвой - зависит, очевидно, и от длины судна, и от его скорости. Если к корме подходит гребень носовой волны, то он уменьшает впадину кормовой, и наоборот, при наложении впадины носовой волны на кормовую, за кормой получается волна суммарной высоты.

Судостроители объединили обе зависимости волнообразования - от скорости и длины судна - в одну и стали характеризовать скорость судна безразмерной величиной - числом Фруда:

или относительной скоростью υ S: √L, где υ - скорость судна в м/сек или υ S - в узлах; L - длина по ватерлинии, м; g=9,81 м/сек 2 - ускорение силы тяжести.

Для того чтобы наглядно представить соотношения скорости, длины судна и числа Фруда, приводим простой график. Сразу оговоримся, что речь дальше пойдет о лодках длиной 3-10 м и их скоростях, не превышающих Fr=0,8, т. е. в пределах 7-30 км/час.

Число Фруда характеризует расположение системы волн, поднимаемых судном, относительно его корпуса. Например, при Fr=0,31 на длине корпуса судна, независимо от его размеров, всегда будут располагаться два гребня, а впадина носовой волны совпадет со впадиной кормовой. А отсюда следует важный закон- в судостроении он называется законом подобия, основываясь на котором, можно сравнивать по обводам (и выбирать из них лучшие) суда любой длины, плавающие с одинаковым числом Фруда.

Кстати, при одинаковом Fr и близких обводах на создание волн затрачивается одна и та же удельная мощность (мощность в л. с. на тонну водоизмещения),

В нашем случае (Fr=0,31) на образование волн затрачивается около половины полезной мощности двигателя (другая половина идет на преодоление трения корпуса о воду).

Нетрудно сообразить, каким условиям должны отвечать обводы лодок и катеров для этой скорости Fr=0,31. Очевидно, нос и корма должны быть достаточно острыми, чтобы не вызвать волну повышенной высоты. Глубоко погруженный транец, такой, например, как у «Казанки», здесь не пригоден, так как чем полнее корма, тем глубже будет впадина кормовой волны, тем большая потребуется мощность двигателя. Лучшие результаты дают плавные, заостренные в корме по ватерлиниям обводы с выходящими из воды и достаточно круто поднимающимися вверх линиями батоксов. Применяются вельботная, крейсерская - как у каноэ, и транцевая формы кормы, причем в последнем случае днище у транца имеет значительную килеватость, а сам транец обычно в воду не погружен.

Характерные обводы имеет, например, мореходный рыболовный бот. Транец едва входит в воду; ватерлинии примерно симметричны относительно миделя. Благодаря подъему батоксов к транцу в корме создается интенсивный поток воды вверх, как бы компенсирующий увеличенную впадину волны. Шпангоуты у транца имеют большую килеватость. Важна также и минимальная площадь подводной (смоченной) поверхности корпуса, от чего зависит вторая половина потребной мощности, расходуемая на трение.

В качестве других примероз хороших обводов для рассматриваемых скоростей (Fr=0,27÷0,35) можно назвать , «Эврика» и катер Соломбальской верфи (см. стр. 16 и 17). Примерно такие, же кормовые обводы имеют гребные и парусные шлюпки, например, военно-морские ялы.

Для рассматриваемого диапазона скорости характерна сравнительно небольшая потребная удельная мощность двигателя - примерно 1÷1,5 л. с. на каждую тонну водоизмещения судна; при этом скорость при увеличении нагрузки лодки практически не изменяется. Очевидно, рассматриваемая скорость для катеров является минимальной и получить ее можно с самым слабым моторчиком в 2-3 л. с. даже на тяжелом судне.

При дальнейшем повышении относительной скорости, А- длина поперечных волн - постоянно увеличивается и при Fr=0,40 становится равной длине корпуса лодки, т. е. лодка при таком λ идет на двух соседних гребнях поперечных волн. Соответственно возрастает и мощность, затрачиваемая на создание волны (или волновое сопротивление); теперь она составляет уже не половину, а около 70-80% всей буксировочной мощности. Лодка немного погружается и получает легкий дифферент на корму, так как в корме гребень носовой волны в известной мере гасится подошвой кормовой волны. Чтобы эффект этого благоприятного наложения волн был больше, рекомендуется даже несколько приполнить обводы в оконечностях.

Соответствующая описанной картине абсолютная скорость для наших катеров длиной 4 м будет 9 км/час, длиной 10 м - 14 км/час. Еще. небольшое увеличение скорости - всего на 3-4 км/час - и картина волнообразования резко изменится. Носовая волна становится длиннее лодки, лодка как бы начинает взбираться на гребень этой волны, высоко задрав нос. Вот тут-то конструктор и должен помочь судну преодолеть эту «гору» - хотя бы немного сдвинуть носовой гребень в корму за счет большего заострения носовых обводов, а главное - не допустить слишком большого погружения кормы.

Напомним, что чрезмерный дифферент на корму нарушает плавное обтекание корпуса, снижает эффективность работы гребного винта. С подобными явлениями хорошо знакомы владельцы деревянных лодок, снабженных слишком мощными двигателями. Хорошо известна и основная причина этого - недостаточные плавучесть и опорная поверхность узкой кормы. Каких только приспособлений не навешивают владельцы на свои лодки, чтобы избавиться от дифферента! Здесь и бортовые наделки, и подпорные клинья, и транцевые плиты, и подводные крылья. Но в большинстве случаев все эти приспособления из-за малой скорости хода оказываются недостаточно эффективными и непрактичными в эксплуатации. Только правильно подобранные обводы корпуса помогают лодке перевалить через гребень и достичь большей скорости.

В качестве примеров приводим эскизы обводов двух катеров, скорость которых непосредственно примыкает к рассматриваемой зоне. Десятиметровый стальной катер рассчитан на скорость 16 км/час, что соответствует числу Fr=0,46. Характерно, что широкий транец лишь касается ватерлинии, а батоксы в корме имеют меньший подъем, чем у ранее рассмотренного катера. Это обеспечивает хорошие ходовые качества и на более низких скоростях, при неполном числе оборотов двигателя или при большой нагрузке.

Следует обратить внимание и на форму ватерлинии катера - она сильно заострена в носу, а наиболее широкое место сдвинуто в корму от миделя. Это снижает высоту носовой волны и несколько смещает в корму объем подводной части, что, в конечном счете, препятствует кормовому дифференту катера.

Носовая часть палубы имеет большую площадь, а носовые шпангоуты расширяются кверху постепенно, благодаря чему катер хорошо режет волну, не зарываясь, однако, глубоко в воду и не теряя скорости. Слом по линии борта между корпусом и баком (носовой надстройкой) способствует отбрасыванию брызг в стороны.

Для второго катера, рассчитанного на скорости до Fr=0,80, характерна широкая плоская корма с погруженным в воду транцем. Осадка транцем равна примерно четверти наибольшей осадки корпуса - подводный объем, таким образом, смещен в корму еще больше, чем в предыдущем случае (соответственно перемещается и гребень носовой поперечной волны). Линии батоксов в корме более пологие, поэтому на днище возникает уже достаточной величины гидродинамическая подъемная сила, выравнивающая катер. Если посмотреть за корму такого катера на ходу, можно увидеть, как две струи воды, срывающиеся с бортов у транца, смыкаются далеко за кормой как бы увеличивая длину корпуса.

Катер со слишком узким транцем или с большой килеватостью днища в корме буквально проваливается кормой в воду; за его транцем образуются завихрения, поглощающие энергию двигателя. Дифферент на корму при вельботной или крейсерской корме может составить 5-7°; подобные катера достигают скорости Fr=0,5÷0,6 только за счет установки слишком мощного двигателя.

При правильных обводах корпуса и скоростях Fr=0,5÷0,7 на волнообразование тратится уже 85-90% мощности двигателя, которая обычно составляет 15-20 л. с. на каждую тонну водоизмещения. Судно становится чувствительным к увеличению нагрузки и изменению положения центра тяжести.

При дальнейшем увеличении скорости до Fr=0,8÷0,9 гребень носовой волны перемещается в кормовую часть катера. Если днище здесь достаточно плоское с пологими, почти горизонтальными линиями батоксов, то благодаря действующей на него гидродинамической подъемной силе катер будет всплывать, рост волны приостановится, и судно пойдет в близком к глиссированию режиме. Но, помимо обводов днища, все более существенную роль начинает играть нагрузка катера. Если полный вес превышает 35 кг на каждую лошадиную силу мощности двигателя, перехода в глиссирование может и не наступить. Однако на этой скорости мы бы и хотели закончить разговор о неторопливых лодках, ибо при дальнейшем выжимании скорости они лишаются большинства преимуществ, о которых говорилось вначале.

Приведем эскиз обводов катера, который пригоден для самого широкого диапазона скоростей - от Fr=0,4 до Fr=1,2. Характерны малая осадка, в корме - большая ширина ватерлиний, плавные (почти параллельные ватерлинии) батоксы. Транец погружен в воду немного, поэтому для движения на нижнем пределе скорости требуется незначительная мощность. Для достижения максимальной скорости, естественно, нужно поставить гораздо более мощный двигатель (разумеется, если катер не слишком тяжелый)

Выше речь шла об обводах, рекомендуемых для каждого диапазона скоростей. Какую же мощность двигателя нужно предусмотреть для достижения той или иной заданной скорости при условии, что обводы корпуса выполнены оптимальными? Достаточно точный ответ можно получить из таблицы (табл. 1), составленной по данным большого числа построенных катеров. По этой таблице особенно хорошо видно, как сильно влияет на потребную мощность длина лодки. Например, для скорости 15 км/час катеру длиной по ватерлинии 6 м и водоизмещением 2,0 т требуется двигатель в 22 л. с. Катер того же водоизмещения и с тем же двигателем, но длиной 9,2 м, пойдет на 4 км/час быстрее (или при сохранении той же скорости 15 км/час может принять дополнительно 1,5 т полезного груза). Такое значение длины должно быть для нас уже понятно - ведь с ее увеличением при данной скорости понижается число Фруда, уменьшаются потери на волнообразование. Не случайно поэтому катера с маломощными двигателями строят максимально возможной длины, чаще всего 6-10 м.

В табл. 2 представлены основные данные некоторых водоизмещающих лодок и катеров, описания которых были опубликованы в сборнике «Катера и яхты». Из характерных соотношений размерений следует отметить относительную длину L WL:D⅓=5÷6; отношения L WL:В=3,2÷4,5 и В:T=3,5÷5,5. Эти параметры наиболее существенно влияют на ходовые качества и остойчивость лодок.

В заключение несколько слое о двигателях и гребных винтах для тихоходных лодок. Следует предпочесть малооборотные двигатели или применять редукторы. При скоростях 11-15 км/час наиболее эффективны гребные винты с числом оборотов 700-1000 об/мин; при скоростях 15-20 км/час - 1200-1500 об/мин. По этой причине подвесные моторы на водоизмещающих лодках работают с низким коэффициентом полезного действия, особенно если применяется серийный гребной винт с большим шаговым отношением (около 1).

Экономичность тихоходного катера с автомобильным двигателем всегда оказывается выше, чем глиссирующего. Может ли водоизмещающий катер с автомобильным двигателем достичь экономичности современной малолитражки?

Опыт эксплуатации катеров водоизмещением 1,5-2 т, оснащенных четырехтактными двигателями и рассчитанных на туристское плавание с экипажем из 3-4 чел., нередко подтверждает, что расход топлива около 10 л на 100 км пути вполне реален. Однако на практике добиться высокой экономичности водоизмещающего катера можно только при следующих условиях: правильном выборе обводов корпуса и соответствующей им скорости движения, установке экономичного двигателя и выборе режима его работы, подборе оптимального винта и правильном его расположении относительно корпуса, т. е. при верном решении целого комплекса задач.

Для наиболее тихоходных и мореходных катеров оптимальным является корпус с острой кормой вельботного или крейсерского типа (см., например, книгу X. Баадера «Разъездные, спортивные и туристские катера», Л., 1976). Целесообразными пределами скорости для катеров такого типа являются 9 км/ч при длине корпуса по КВЛ 6 м и 10 км/ч - при длине 7,5 м. Если эти значения скоростей превысить, увеличится ходовой дифферент катера и сопротивление воды его движению, возрастет потребная мощность двигателя и расход горючего на каждый пройденный километр пути. Поэтому для катеров, рассчитанных на водоизмещающее плавание с несколько более высокими, чем указано выше, скоростями, становятся оптимальными обводы корпуса с транцевой кормой. Широкая и полная корма создает подъемную силу, препятствующую возникновению чрезмерного ходового дифферента. Для водоизмещающего режима плавания достаточно, чтобы углубление транца составляло 0,2-0,25 осадки корпуса на миделе.

График, приведенный на рис. 1, дает наглядное представление о взаимосвязи скорости, водоизмещения, длины корпуса по ватерлинии, сопротивлении воды и расходе горючего (в литрах на 100 км пройденного пути) для катеров с транцевой кормой, на которых устанавливаются двигатели с удельным расходом горючего 250 г/л. с. ч. Предполагается, что гребной винт имеет параметры, позволяющие получить общий пропульсивный КПД, равный 0,5.

Рис. 1. Изменение сопротивления (Р, кгс), потребной мощности (N, л. с.) и расхода топлива (Q, л/100 км) в зависимости от скорости (V, км/ч), водоизмещения (D, т) и длины по КВЛ (L, м) водоизмещающего катера.

Анализируя график, можно установить, что для большинства катеров оптимальна скорость движения (с точки зрения расхода топлива) 9-11 км/ч. Эту скорость катер водоизмещением до 2 т может достичь при мощности двигателя всего 2,5-3 л. с. Для тяжелых и коротких катеров (D = 1,5-2 т; L = 6-7 м) незначительное повышение скорости по сравнению с оптимальной (всего на 2 км/ч) увеличивает расход топлива в 2 раза, т. е. на 10-15 л на каждые 100 км. Снижение же скорости на 2 км/ч уменьшает расход топлива всего на 3-4 л.

Для легких и длинных катеров удовлетворительный расход горючего можно получить при более высоких скоростях - 18-20 км/ч.

Хотя для плавания катера на экономической скорости потребная мощность двигателя составляет всего 2,5-3 л. с, устанавливать такой двигатель нерационально - необходим запас мощности для плавания в тяжелых метеорологических условиях. При этом нужно учитывать следующее: если мощность, снимаемая с двигателя, составляет менее 1/3 номинальной, то экономичность его работы снижается. Расход горючего при работе двигателя на частичной мощности можно оценить по графику, приведенному на рис. 2.

N макс - максимальная мощность двигателя (л. с); n ном - частота вращения, соответствующая максимальной мощности двигателя (об/мин). 1 - относительная внешняя характеристика двигателя; 2 - область минимальных удельных расходов топлива; 3 - катерная характеристика с нормальным винтом; 4 - катерные характеристики с тяжелыми винтами; изолинии относительных удельных расходов (q) показывают, во сколько раз удельный расход на этой линии больше, чем удельный расход при максимальной мощности.

Поясним на примере, как пользоваться этим графиком. Предположим, на лодку длиной 6 м (D = 1,5 т) установлен двигатель мощностью 8 л. с., который развивает 3000 об/мин и имеет удельный расход топлива 320 г/л. с. ч. Если применен оптимальный гребной винт, то при полностью открытом дросселе двигатель разовьет 3000 об/мин; скорость катера составит 12,5 км/ч (рис. 1), расход топлива - 23 л на каждые 100 км. Но так как график построен для двигателей с удельным расходом 250 г/л. с. ч, то действительный расход пропорционально равен: Q = 23х320/250 = 29,5 л/100км.

Если дроссельная заслонка прикрыта, режим работы двигателя изменяется по винтовой характеристике. Для водоизмещающих катеров в диапазоне скоростей 10-15 км/ч винтовая характеристика связывает мощность и частоту вращения зависимостью:

N/N макс = (n/n ном) 3,5

Учитывая, что 2,5 л. с. (мощность экономичного режима) составляет 31% максимальной мощности двигателя, равной 8 л. с., по кривой 3 (для оптимального винта) находим, что при этом отношение частоты вращения

n/n ном = 0,71,

а увеличение удельного расхода топлива из-за работы двигателя на частичной мощности q = 1,4. Таким образом, расход топлива при N = 2,5 л. с. и V = 10 км/ч составит: Q = 9х320/250х1,4 = 16,1 л/100 км. Двигатель при этом будет развивать: n = 3000х0,71 = 2130 об/мин.

Приведенные здесь и ниже расчеты расхода топлива ориентировочны, так как не учтены особенности обводов катера, марка двигателя, его износ и т. д. Действительный расход может изменяться в полтора и более раз. Однако эти расчеты позволяют наглядно оценить влияние того или иного фактора экономичности и, следовательно, выбрать оптимальные режимы работы двигателя, скорость, винт и т. д.

Из рис. 2 видно, что экономичность можно повысить, если установить более тяжелый винт. Например, чтобы при соотношении N/N макс = 0,31 войти в область оптимальных значений удельного расхода топлива, двигатель должен развивать при отношении n/n ном = 0,38-0,45 n = 1140-1290 об/мин.

Эта область находится недалеко от винтовой характеристики 4 б. По этой характеристике можно определить, что если дроссельная заслонка полностью открыта, двигатель разовьет всего 1650 об/мин (n макс /n ном = 0,55), что соответствует мощности 5,52 л. с. (N макс /N = 0.69). Максимальная скорость с тяжелым винтом уменьшится до 11,3 км/ч, однако при этом уменьшится и расход топлива:Q = 9х320/250х1,02 = 11,7 л/100 км.

Если главная цель - повышение экономичности эксплуатации катера, то шаг винта следует выбирать таким образом, чтобы режим работы мотора на экономичной мощности находился в области минимального удельного расхода топлива, т. е. чтобы винт был заведомо тяжелым. Если необходимо иметь повышенный запас скорости (например, для постоянного преодоления сильного встречного течения и др.), винт рассчитывают на работу двигателя на максимальной точке винтовой характеристики. С другой стороны, применять излишне тяжелые винты нецелесообразно, так как при небольшой ошибке в определении параметров винта, а также при перегрузке катера двигатель будет работать по внешней характеристике, что нежелательно с точки зрения снижения моторесурса двигателя и его экономичности. Кроме того, при включении хода на пониженных оборотах двигатель с излишне тяжелым винтом, как правило, глохнет.

Проверка правильности выбора винта производится по числу оборотов n макс при максимальном открытии дросселя - отношение для тяжелых винтов должно быть не меньше 0,4-0,5.

Наиболее подходящим двигателем для катеров водоизмещением до 2 т был бы двигатель типа УД 15В, разработанный почти 15 лет назад (см. «КЯ» № 15 за 1968 г.). К сожалению, этот легкий и экономичный (удельный расход 230 г/л. с. ч) двигатель так и не был запущен в серийное производство. Данные по другим двигателям, которые можно устанавливать на катерах самостоятельной постройки, приведены в таблице.

Основные характеристики четырехтактных двигателей для водоизмещающих катеров

| Марка двигателя | Мощность, л. с. | Частота вращения, об/мин | Число цилиндров | Удельный расход, г/л. с. ч. | Масса, кг | Охлаждение | Применение | Примечание |

| УД1 | 4 | 3000 | 1 | 370 | 68 | Воздуш. | Открытые водоизм. лодки | См. «КиЯ» № 37 |

| УД15 | 4 | 3000 | 1 | 320 | 41 | Воздуш. | См. «КиЯ» № 37 | |

| Л3 | 3 | 2200 | 1 | 335 | 72 | Водяное | Снят с производства | |

| УД2 | 8 | 3000 | 2 | 330 | 90 | Воздуш. | Каютные катера водоизм. менее 2 т. | См. «КиЯ» № 37 |

| Уд25 | 8 | 3000 | 2 | 320 | 52 | Воздуш. | См. «КиЯ» № 37 | |

| Л6 | 6 | 2200 | 2 | 335 | 92 | Водяное | Снят с производства | |

| Л12 | 12 | 2200 | 4 | 335 | 147 | Водяное | Тяжелые катера водоизм. более 2 т. | Снят с производства |

| УД4 | 16 | 3000 | 4 | 400 | 125 | Воздуш. | Снят с производства | |

| П23-М | 19 | 2500 | 2 | 320 | 180 | Водяное | Пусковой тракторный двигатель | |

| МЕМЗ-966А | 30 | 4200 | 4 | 260 | 80 | Воздуш. | Катера повыш. быстроход- ности |

Автомобильн. двигатель |

| МЕМЗ-968 | 40 | 4400 | 4 | 260 | 90 | Воздуш. | ||

| МЗМА-408 | 50 | 4700 | 4 | 240 | 146 | Водяное |

Даже самые маломощные автомобильные двигатели оказываются весьма неэкономичными при эксплуатации на частичной (2-5 л. с.) мощности. При повышении скорости тихоходного катера с автомобильным двигателем расход топлива увеличивается незначительно, так как с увеличением мощности улучшается экономичность двигателя.

Так, для катера длиной 6 м и водоизмещением 1,5 т, на котором установлен двигатель МЗМА-408, выполнив расчеты подобно приведенному выше примеру, найдем следующие значения расхода горючего при различной скорости движения катера:

При установке двухтактных двигателей, наиболее доступные из которых - подвесные моторы «Ветерок» и стационарный лодочный мотор СМ-557Л, показатели получаются значительно менее экономичные. Вследствие повышенной мощности, низкой экономичности и малого диаметра гребного винта расход топлива на катере с двигателем СМ-557Л на экономичной скорости оказывается в 2,5 выше минимального, который можно получить при установке четырехтактного двигателя.

Для лодки с мотором «Ветерок» расход топлива увеличивается уже в 3-3,5 раза, причем этот мотор при установке на водоизмещающем катере практически не имеет запаса тяги. Например, при установке «Ветерка-8» на лодке «Онега» или «Форель» с 1-2 чел. на борту можно развить скорость 9 км/ч. При этом расход топлива оказывается больше в 2,5-3 раза, а масла в 25 раз, чем у тяжелого водоизмещающего катера с автомобильным двигателем, экономическая скорость которого к тому же выше на 1-3 км/ч.

Как правило, дизельный двигатель при равной мощности в среднем расходует на 30% меньше топлива (по объему), чем карбюраторный. Поэтому за рубежом, особенно в последнее время, получили широкое распространение одноцилиндровые дизели мощностью 6-8 л. с. и массой 50-80 кг. Водоизмещающий катер с таким двигателем на экономичном ходу расходует около 7 л на 100 км.

Из маломощных отечественных дизелей для установки на водоизмещающие катера наиболее подходят судовые двигатели семейства 2ЧСП 8,5/11 (или 9,2/11) мощностью 12-17 л. с. с частотой вращения 1500-1900 об/мин и массой с реверс-редуктором 295 кг; тракторные двигатели воздушного охлаждения Д21 мощностью 20-25 л. с. с частотой вращения 1600-2000 об/мин и массой (без сцепления) - 280 кг. Однако мощность указанных двигателей превышает оптимальную для катеров данного типа, поэтому расход топлива на экономичной скорости составляет 11-13 л на 100 км, т. е. практически такой же, как и при установке двигателя УД 25. Тем не менее, моторная установка с дизелем обладает значительным запасом мощности, что позволяет более уверенно эксплуатировать катер в штормовых условиях и на течении, менее пожароопасна.

Приведенные выше соображения об экономичности двигателей различного типа оказываются справедливыми только для исправного двигателя. Следует помнить, что неправильная регулировка зажигания, клапанного механизма, сильное нагарообразование, перебои в зажигании могут увеличить расход топлива на 10-20%, а «прожорливость» изношенного двигателя может быть в 1,5 раза выше, чем у нового.

Особого внимания требует и подбор оптимального гребного винта, элементы которого существенно отличаются от винтов глиссирующих катеров. Малая скорость катера вынуждает применить винты достаточно большого диаметра, несмотря на невысокую мощность. Например, для 2,5-сильного двигателя диаметр достаточно эффективного винта составляет 400 мм при шаге 250-280 мм и частоте вращения 750 об/мин. В этом случае можно получить КПД винта около 60% и общий пропульсивный коэффициент движительной установки η = 50%. Именно эти цифры принимались за исходные при составлении графика рис. 1.

Для эффективной работы винтов большого диаметра на пониженных оборотах требуется установка редуктора. Так, для двигателя УД25 передаточное отношение редуктора при тяжелом винте должно быть 1,8, при нормальном - 3. Можно использовать редуктор от двигателя СМ-557Л, коробки передач от легковых автомобилей и т. п.

Увеличение частоты вращения винта понижает его расчетный КПД и, следовательно, экономичность. Так, при повышении частоты вращения с 750 об/мин до 1500 об/мин (диаметр винтов уменьшится до 290 м) расход топлива на экономичной скорости должен увеличиться в 1,2 раза, а при увеличении частоты вращения до 3000 об/мин (диаметр винта 200 мм) - уже в 1,5 раза.

Важно также обеспечить нормальный подток воды к винту, без помех от толстого бруса ахтерштевня, кронштейнов гребного вала и т. п. Винт большого диаметра, руль и дейдвуд хорошо обтекаемой формы, правильный выбор расстояний дейдвуда до кромок винта - это также обязательные условия получения высокой экономичности.

Гребные винты большого диаметра позволяют получить большой упор па швартовах, что важно для водоизмещающих катеров с маломощными двигателями, чувствительных к сильному встречному ветру. Аэродинамическое сопротивление при скорости встречного ветра 15 м/с имеет тот же порядок, что и сопротивление катера на экономичном ходу. В этих условиях запаса мощности двигателя при винте малого диаметра может не хватить даже для поддержания минимальной скорости, на которой катер еще управляется.

Как правило, водоизмещающие катера отличаются высокой мореходностью, большой грузоподъемностью. На таких катерах во время плавания удается создать достаточно комфортабельные условия, что позволяет увеличить суточный пробег, который можно сравнить с таким же показателем глиссирующего катера (см. «КЯ» № 86).

К сожалению, все достоинства водоизмещающего катера не всегда могут компенсировать его основной недостаток - малую скорость. Анализируя возможности, которые предоставляют любителям отечественные стационарные двигатели, авторы разработали концепцию водоизмещающего катера повышенной быстроходности, развивающего скорость 15 - 18 км/ч при приемлемой экономичности эксплуатации. По нашему мнению, одним из основных условий, которым должен удовлетворять такой катер, является сравнительно небольшая масса судна в снаряженном состоянии, она не должна превышать 1300-1400 кг. Соответственно масса корпуса должна быть ограничена 600-700 кг. Для уменьшения волнового сопротивления длину корпуса по ватерлинии следует принять максимальной (оптимальная длина по KBЛ L = 8,5-9,0 м), для уменьшения сопротивления трения смоченная поверхность корпуса должна быть минимальной, Из этого следует, что катер должен быть узким и длинным, соотношение L/B должно составлять 6-8.

В предлагаемом проекте катера «Плес» соотношение длины по КВЛ к ширине принято равным 5. Расход топлива у такого катера будет на 40-50% больше, чем с оптимальным соотношением размерений, однако уменьшение длины облегчит постройку и хранение катера.

Ширина корпуса по ватерлинии - 1,5 м, оказывается недостаточной для создания комфортабельных условий для путешествий экипажа из 3-4 чел., поэтому обводы выбраны двускуловыми, с максимальной шириной корпуса выше КВЛ 2 м.

1 - форпик, доступ из каюты через люк; 2 - ниша для якорных тросов, имеет сток за борт; 3 - якорные клюзы (трубы); можно отдавать якорь, не выходя на палубу; 4 - отсеки для снабжения; 5 - каюта; 6 - шкаф для выходной одежды; 7 - обеденный уголок со складным столиком; под Г-образным диваном багажник (спас, жилеты); 8 - водонепроницаемая переборка; 9 - двигатель; 10 - ахтерпик; 11 -сиденье, под ним радиатор отопления с вентилятором; 12 - место водителя, рядом мойка; 14 - газовая плита; 15 - шкаф для рабочей одежды (имеет сток за борт, радиатор и вентилятор); 16 - топливные баки емкостью по 100 - 150 л; 17 - панель управления катером.

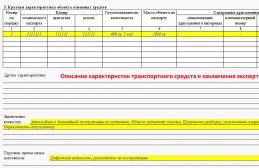

| Основные данные катера «Плес» | |

|---|---|

| Длина наибольшая, м | 8 |

| Длина по КВЛ, м | 7,5 |

| Ширина габаритная, м | 2 |

| Ширина по КВЛ, м | 1,5 |

| Осадка корпусом, м | 0,3 |

| Осадка габаритная, м | 0,6 |

| Грузоподъемность расчетная, кг | 500 |

| Грузоподъемность максимальная, кг | 1300 |

| Число спальных мест | 4-5 |

Таблица плазовых ординат

| Линия | № шпангоута | ||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Расстояние от носа до шп., мм | - | 550 | 1100 | 1700 | 2350 | 2950 | 3600 | 4250 | 4920 | 5600 | 6800 | 7400 | 8000 |

| Высоты от основной, мм | |||||||||||||

| Киль (1) | 1200 | 360 | 60 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 80 | 140 | 175 | 205 |

| Скула a (3) | - | (570) | (445) | (350) | 285 | 240 | 215 | 210 | 210 | 220 | 245 | 260 | 275 |

| Скула б (4) | - | (600) | 560 | 520 | 495 | 475 | 440 | 420 | 405 | 400 | 405 | 410 | 415 |

| Борт (5) | 1300 | 1175 | 1140 | 1105 | 1075 | 1050 | 1030 | 1015 | 1000 | 980 | 960 | 940 | 930 |

| Борт (6) | 1300 | 1290 | 1280 | 1260 | 1240 | 1230 | 1220 | 1210 | 1200 | 1180 | 1160 | 1155 | 1140 |

| Слом рубки (7) | 1300 | 1350 | 1380 | 1405 | 1430 | 1440 | 1440 | 1915 | 1940 | 1940 | 1460 | 1155 | 2 |

| Палуба в ДП (8) | 1300 | 1360 | 1420 | 1455 | 1840 | 1500 | 1880 1510 1940 |

1980 | 2000 | 2005 | - | - | - |

| Полушироты от ДП, мм | |||||||||||||

| Ватерлиния (2) | - | - | 105 | 260 | 450 | 570 | 660 | 700 | 735 | 730 | 650 | 560 | 440 |

| Скула а (3) | - | (40) | (190) | (300) | 440 | 530 | 590 | 640 | 650 | 640 | 590 | 520 | 440 |

| Скула б (4) | - | 85 | 290 | 470 | 630 | 730 | 795 | 840 | 845 | 820 | 760 | 705 | 640 |

| Борт (5,6) | 0 | 410 | 600 | 740 | 840 | 910 | 960 | 990 | 1015 | 1010 | 950 | 910 | 850 |

| Слом рубки (7) | Ветви шпангоутов между линиями 6 и 7 наклонены под углом 6°. | ||||||||||||

При установке автомобильного карбюраторного двигателя (МЕМЗ-966, -968; МЗМЛ-408, -407) катер может иметь полное водоизмещение около 1400 кг. Для получения расчетной скорости 18 км/ч потребная мощность составляет 16 л. с., расход горючего при этом - 33-35 л на 100 км пути. При экономичной скорости 11 км/ч будет расходоваться 16-20 л.

При установке дизеля (2ЧСП 8,5/11 или Д21) водоизмещение возрастает до 1550 кг. При использовании мощности 17,5 л. с. судно сможет развить скорость 17,5 км/ч, расходуя на 100 км пути 25-27 л топлива. При скорости 11 км/ч расход топлива уменьшается до 12-14 л.

Двигатель предполагается разместить под палубой кокпита и закрыть сверху съемным капотом. С носа и кормы моторный отсек выделен водонепроницаемыми переборками. Топливные баки емкостью по 100 л расположены в специальных выгородках по бортам моторного отсека.

Ходовая рубка совмещена с салоном и камбузом. По правому борту салона размещен отсек непотопляемости, который используется для хранения различного снаряжения. На схеме утолщенной линией показаны водонепроницаемые переборки. Наличие сплошных герметичных переборок в нижней части позволяет сделать корпус более прочным, облегчить конструкцию катера и, кроме того, разделить весь объем на 13 водонепроницаемых отсеков. Все переборки выполняют конструктивные функции и не мешают перемещениям экипажа.

Построить корпус можно и из легких алюминиевых сплавов. Дощатый катер из-за значительной массы будет иметь максимальную скорость около 13-14 км/ч. Особое внимание надо уделять всемерному облегчению внутренней отделки, судовой мебели, рациональному ограничению оборудования, предметов снабжения, запасов продовольствия, запасных частей и т. д. (Заметим, что перегрузка на каждые 100 кг увеличивает расход топлива на 15%). Катер можно эксплуатировать при водоизмещении до 2,5 т, но при этом экономически оправданными будут скорости до 12-13 км/ч.

Значительный развал шпангоутов обеспечивает положительную остойчивость катера вплоть до углов крена 60°, когда в воду входит линия борта. Поэтому катер достаточно безопасен при эксплуатации даже на волнении. Однако вследствие малой начальной остойчивости уже при плавании вдоль волны высотой 0,4-0,5 м катер испытывает значительную качку. Поэтому наиболее целесообразно его эксплуатировать на крупных реках, где достаточно высокая волна развивается только вдоль русла, т. е. качка будет в основном килевая; водоизмещающие катера именно при ходе против волны имеют мягкий ход и умеренную килевую качку. Из-за малой начальной остойчивости катер не имеет потопчин и для выхода на переднюю палубу оборудован съемным трапом и двойным откидным люком.

1 - настил палубы, фанера δ = 3; 2 - бимс 18X100; 3 - стрингера 25x20; 4 - кницы, фанера δ = 6; 5 - стрингера бортовые, комингс проема, 25X20; 6 - кницы, фанера δ = 6; 7 - днищевые и скуловые стрингера, 30X20; 8 - заполнитель флора, 18X20; 9 - кильсон 60X22; 10 - заполнитель кильсона, 120Х22; 11 - фальшкиль 40X22; 12 - сменный фальшкиль 35X22 с оковкой из нерж. стали 2X25; 13 - киль 70X22; 14 - кница флора, фанера δ = 6; 15 - флор 50Х18; 16 - обшивка днища, фанера δ = 6; 17 - скуловая полоса, фанера δ = 6; 18 - ребро 30X18; 19 - топтимберс 50X18; 20 - обшивка борта, фанера δ = 4; 21 - стрингера 25X20; 22 - зашивка шпангоута, фанера δ = 4; 23 - ребро жесткости, пиллерс; 80X18; Весь набор выполнен из сосны.

Б. Е. Синильщиков, Ю. Н. Мухин, «Катера и яхты», 1982, №06(100).